Hanung Bramantyo dan Kungkungan Mitos Kecantikan

Dengan menggunakan mitos kecantikan, mesin kekuasaan mengeksploitasi perempuan untuk kepentingan produksi.

Sutradara film Hanung Bramantyo mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam sebuah wawancara kepada Kompas.com yang dimuat Sabtu, 4 November lalu, bahwa menjadi aktris cukup hanya menjadi cantik.

“Lebih susah regenerasi aktor… Susah menjadi aktor itu. Apalagi aktor pria ya. Kalau perempuan kan ya sudahlah, ibarat kata asal lo cantik aja. Udahlah itu menjadi syarat,” katanya.

“Tapi aktor, laki-laki, itu syaratnya banyak banget, enggak cuma sebatas harus ganteng, tapi harus bisa memainkan banyak,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut memancing banyak protes, termasuk dari aktris Hannah Al Rashid dan Tara Basro, serta penulis Ika Natassa, yang mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial. Beberapa pihak mengajak memboikot film-film Hanung.

Munculnya kasus Hanung ini mengingatkan saya akan perjuangan saya yang mati-matian mempertahankan tulisan saya mengenai mitos kecantikan. Dahulu, saya mengangkat topik ini sebagai tugas akhir karena kesedihan saya melihat ibu saya yang gandrung dengan sinetron karena wajah aktor dan aktrisnya yang cantik dan ganteng. Masalah kemampuan akting, ia masa bodoh.

Sebenarnya, persoalan mengenai mitos kecantikan merupakan persoalan klasik yang sampai sekarang malah beroperasi semakin liar, tak hanya menyasar perempuan, tetapi juga menyasar laki-laki. Pengoperasian ini sudah dilihat Naomi Wolf pada subkultur gay dalam bukunya Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women (2002).

Pada awalnya, mitos kecantikan terus diproduksi untuk melakukan opresi terhadap perempuan ketika mereka sudah bisa keluar dari ranah domestik. Seperti kata Wolf, mitos kecantikan bergerak dan memperluas kekuasaannya sehingga menjadi semacam kontrol sosial terhadap perempuan. Revolusi yang berkembang bersamaan dengan ide tentang uang sehingga kecantikan menjadi kekayaan perempuan. Akibatnya, perempuan hanya dinilai melalui keindahan fisiknya saja, bukan kemampuan atau kecerdasannya.

Hal ini pun tampaknya dilakukan terhadap Hanung Bramantyo. Kalimatnya yang berbunyi, “Kalau perempuan kan ya sudahlah, ibarat kata asal lo cantik aja,” menunjukkan bahwa mitos kecantikan masih beroperasi padanya. Sebagai bagian dari institusi, yakni perfilman, ia masih mengagungkan mitos estetika. Di matanya, aktris hanya dinilai dari kecantikannya saja. Hal ini berbeda dengan aktor yang menurutnya tak cukup hanya tampan semata.

Namun, saya rasa pernyataan yang dilontarkan oleh Hanung bukan merupakan pernyataan dari mulutnya sendiri. Penyataan Hanung tersebut mewakili institusi yang menaunginya, yakni institusi perfilman komersial. Wolf mengatakan bahwa pada dasarnya, dengan menggunakan mitos kecantikan, mesin kekuasaan mengeksploitasi perempuan untuk kepentingan produksi. Ia mendeteksi kontribusi perempuan dalam sebuah kode agar sesuai dengan struktur kekuasaan.

Industri perfilman masih memberlakukan hal itu. Mereka melakukan eksploitasi terhadap perempuan untuk kepentingan produksi filmnya, terlihat dari sejumlah film dan sinetron yang menerbitkan bibit-bibit baru berdasarkan keindahan tubuhnya. Para aktor atau aktris, termasuk dalam film-film Hanung, harus memenuhi standar kecantikan tertentu. Kalau tidak mereka hanya akan berperan sebagai pemeran pembantu atau bahan olok-olok saja.

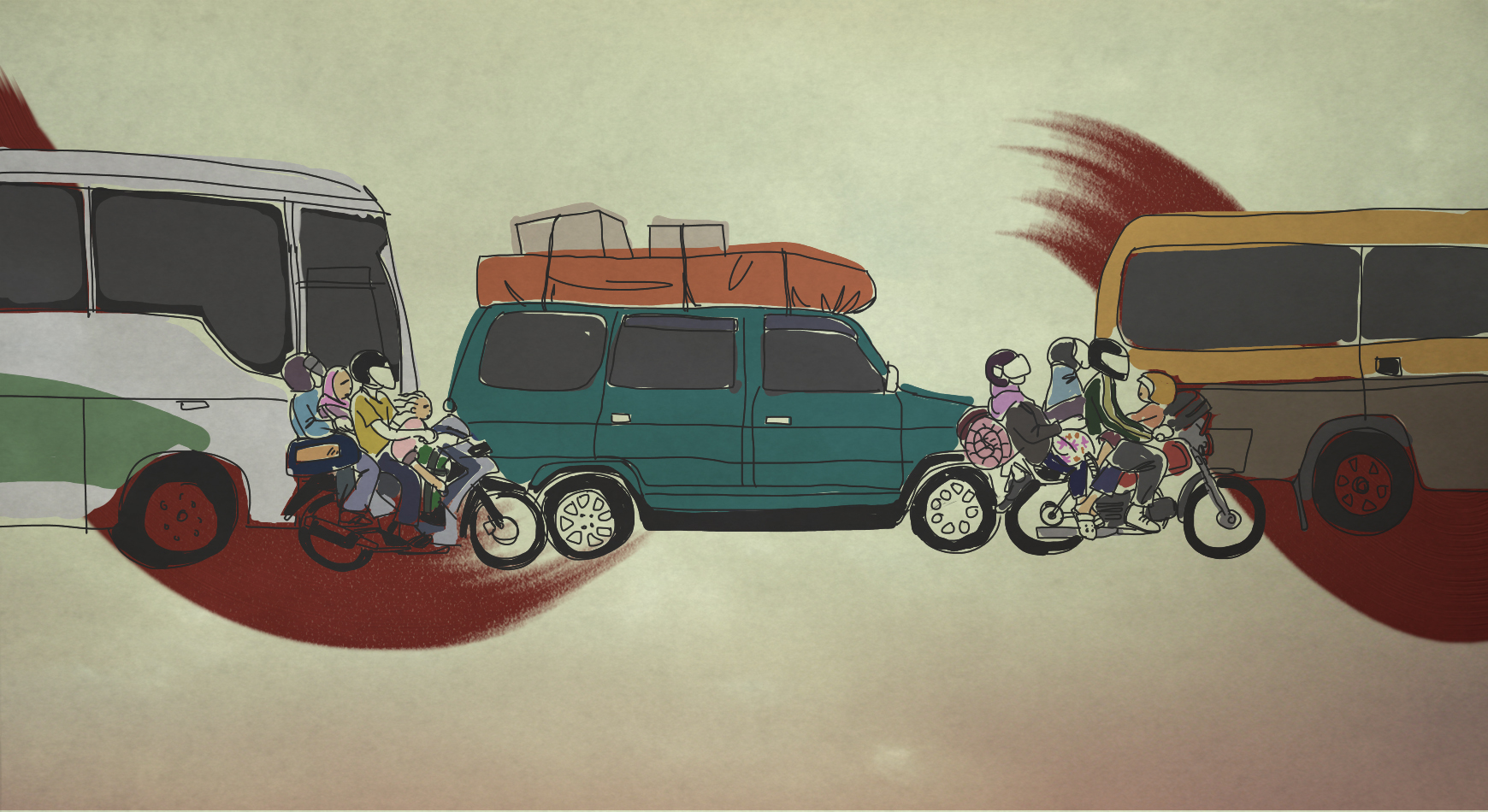

Lalu, mengapa hal demikian terjadi? Jawabannya, semuanya dilakukan untuk mematuhi sebuah struktur kekuasaan tertentu, dalam konteks ini pasar. Masyarakat menginginkan adanya eksploitasi kecantikan atau keindahan di layar kaca dan perfilman kita. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak hanya Hanung saja yang memiliki pemikiran demikian, tetapi sebagian masyarakat besar masih mengamini pernyataan tersebut. Masyarakat di sini berperan sebagai konsumen.

Namun, keinginan pasar tidak pernah lepas dari media yang terus memproduksi mitos secara persuasif. Proses pembentukan selera ini dijelaskan Adorno dan Horkheimer dalam Dialectic of Enlightement (2002). Dalam buku tersebut, keduanya menjelaskan bahwa kapitalisme telah menginfeksi semua media sehingga menyebabkan penyeragaman standar. Tidak ada perbedaan, semuanya dipukul rata. Masyarakat dan saya sendiri dibentuk media setiap hari bertahun-tahun sehingga sangat sulit lepas dari penyeragaman tersebut.

Galih Pangestu J, pekerja media arus utama yang suka kue dan teh. Bisa diajak ngobrol melalui Instagram dan Twitter di akun @pangestujati. Tidak Merokok.