Warisan Ayah: Memutus Rantai KDRT

Membangun relasi emosional dengan anak dan keluarga tidak akan membuat laki-laki menjadi lemah.

“Kursi ini barang yang saya ingat jika saya mengenang Ayah, karena tidak ada kursi yang awet di rumah. Ayah sering menghancurkan kursi dengan melemparkannya ke badan saya atau ke badan Ibu. Entah sampai kapan saya bisa memaafkan beliau. Sering kali saya menangis tanpa sebab dan saat ini saya memilih merantau.”

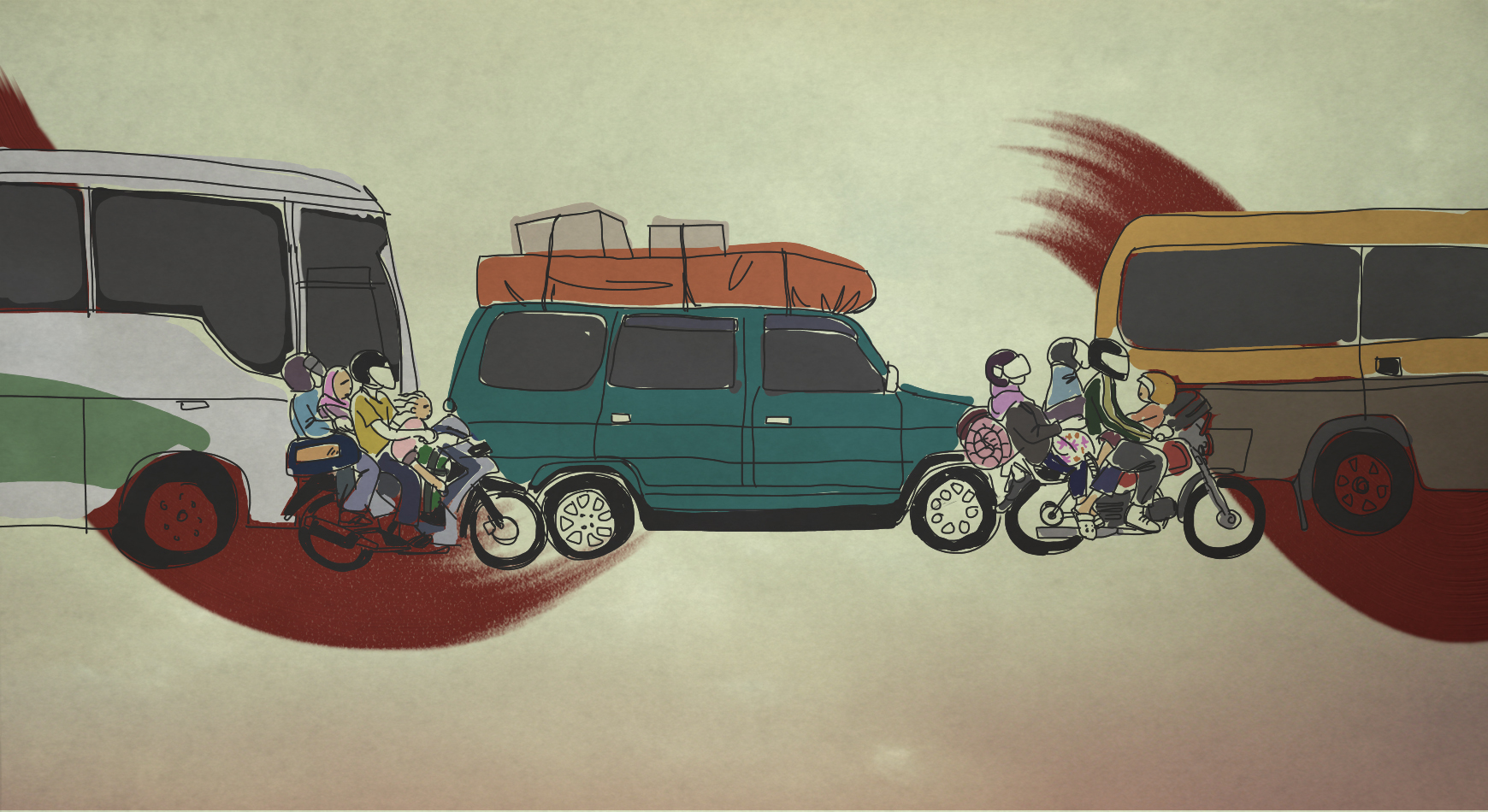

Pernyataan itu diucapkan “Rama”, pemuda 24 tahun dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, saat diminta menceritakan tentang gambar yang ia buat.

Sebagai fasilitator Gender Transformative Approach, suatu pendekatan untuk memutus rantai kekerasan gender dengan mengubah norma gender yang berdampak buruk, baik kepada laki-laki maupun perempuan, saya sering memberikan sesi yang berjudul “Warisan Ayah”. Sesi ini diambil dari modul program yang dikembangkan oleh Promundo, Rutgers, dan Sonke Gender Justice, tiga organisasi yang fokus pada upaya menghentikan kekerasan berbasis seksual dan gender. Modul ini telah diaplikasikan oleh beberapa organisasi yang fokus pada isu gender seperti Rifka Annisa di Yogyakarta dan Yayasan Pulih.

Sesi Warisan Ayah ini bertujuan untuk membongkar nilai maskulinitas dengan meminta peserta untuk menggambar benda atau sesuatu yang mengingatkan mereka pada ayahnya. Metode yang digunakan adalah melakukan refleksi pengaruh seorang ayah yang dirasakan oleh peserta saat mereka masih anak-anak dan dampak yang dihasilkan ketika mereka tumbuh menjadi dewasa.

Gambar yang dihasilkan bermacam-macam. Di Papua, ada yang menggambar rotan atau pisau, mencerminkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami peserta. Di Timor Leste, saya sangat terkesan dengan gambar keranjang dan tali. Si empunya gambar bercerita, pada masa operasi militer di Timor Leste sebelum negara itu merdeka, keluarga mereka harus bersembunyi di pegunungan. Ayahnya kemudian membuat keranjang dari daun kelapa yang bisa menahan berat anak berusia 6 tahun dan mendorongnya ke tali yang menghubungkan satu bukit dengan bukit lainnya. Tujuannya adalah, jika desa tersebut diserang oleh tentara, sang ayah bisa menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Ayahnya meninggal dalam perang, sementara peserta tersebut selamat sampai saat ini dan duduk bersama saya di satu sesi sore pelatihan tentang bagaimana mengakhiri kekerasan berbasis gender.

Tentu saja tidak semua cerita dari sesi Warisan Ayah ini selalu sedih. Ada yang menggambar sepeda, cokelat, baju, sepatu, dan semua rekoleksi indah tentang sang ayah. Tujuan dari sesi ini adalah agar peserta dapat menemukan aspek positif maupun negatif dari pola pengasuhan ayah untuk mengambil pembelajaran dari pola tersebut, dan bagaimana di masa depan nanti peserta ingin dikenang oleh anak-anaknya.

Menjadi Ayah dalam Hegemoni Maskulinitas

Michael Kaufman, aktivis kesetaraan gender dari Kanada, mengatakan bahwa laki-laki yang dibesarkan dalam budaya patriarki hanya mengenal satu konsep manhood atau kelaki-lakian. Konsep tersebut memiliki konstruksi maskulinitas sangat kompleks dan berbeda dari satu budaya dengan budaya lainnya, namun pada akhirnya hanya norma dan praktik maskulinitas hegemonik yang dianggap valid dan diberikan oleh masyarakat kepada laki-laki.

Misalnya, laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis, dan harus bisa mengontrol emosi. Seolah-olah laki-laki adalah manusia super, tidak punya perasaan, empati atau bahkan memiliki emosi personal dengan keluarga. Ayah saya pernah bercerita dengan sedih bahwa saat Opa meninggal, Ayah tidak bisa menangis. Sampai beliau harus memukul dadanya agar air mata keluar karena Opa menekankan bahwa laki-laki tidak boleh menangis.

Dalam keluarga, laki-laki dianggap kepala keluarga dan pengambil keputusan utama. Peran ayah hanya sebagai penopang ekonomi keluarga tapi dijauhkan dari peran domestik dan mengurus anak. Banyak juga saya dengar, laki-laki lelah hanya sekedar dijadikan mesin ATM oleh keluarga tetapi tidak pernah ada obrolan yang berkualitas antara ayah dan anak.

Pada masa saya tumbuh dan berkembang, memberi makan, menemani mengerjakan pekerjaan rumah, bertanya hal yang berkualitas tentang hari-hari di sekolah, hadir saat anak berpartisipasi dalam acara sekolah, atau memberikan dukungan dalam kegiatan anak, adalah hal yang jarang sekali dilakukan oleh seorang ayah. Ada peran gender yang sangat jelas, yakni urusan domestik dan mengurus anak adalah urusan ibu, sementara urusan publik menjadi urusan ayah.

Lalu apa dampaknya? Relasi emosi yang jauh dan kekerasan terhadap anak. Memori yang sampai saat ini saya rasakan sangat menyakitkan adalah betapa dulu Ayah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saya.

Tapi saya, maupun peserta yang pernah saya fasilitasi, tidak pernah mengucap kata dendam, karena kami semua sayang pada ayah kami. Kami tahu, mungkin itu adalah salah satu cara untuk mengajarkan kami agar kuat menghadapi masalah dalam hidup, atau mereka ingin agar kami berhasil di sekolah. Namun caranya menghasilkan trauma yang mendalam.

Ayah dan Pengasuhan Modern

Saat ini saya sering menyaksikan banyak ayah muda mendorong kereta bayi atau menggendong anak di mal, dan di desa para ayah menemani anak di Puskesmas. Bahkan salah satu sahabat saya yang mempunyai dua anak laki-laki mengatakan, kebahagiaan setiap pulang kantor adalah bercengkerama dengan anak-anaknya, menemani belajar atau main gitar, dan membacakan cerita sebelum tidur. Ia tidak ingin kehilangan satu momen pun untuk menyaksikan anaknya tumbuh dewasa tanpa ia di sampingnya.

Namun secara umum sampai saat ini, budaya masih kuat memberikan tembok yang tebal untuk menentukan yang tabu dan bukan tabu yang dilakukan oleh laki-laki, sehingga laki-laki yang berperan dalam pengasuhan dianggap asing karena minimnya teladan yang ada di masyarakat. Padahal membangun relasi emosional dengan keluarga tidak akan membuat laki-laki lebih lemah. Bercerita atau berempati pada masalah anak membuat laki-laki bisa menjadi seorang ayah yang bahagia dan juga menjadi suami yang baik. Banyak studi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pengalaman seseorang di masa kanak-kanak dengan perilaku kekerasan di kemudian hari yang berkorelasi dengan nilai gender yang dipahami.

Hegemoni maskulinitas yang merugikan perempuan dan anak berkontribusi pada tingginya angka KDRT yang setiap tahun meningkat. Sudah saatnya program gender yang ada mengangkat dan membongkar isu maskulinitas dan melibatkan laki-laki untuk berperan aktif dalam menurunkan angka kekerasan pada keluarga.

Untuk memutus KDRT dan rantai kekerasan antar generasi, seorang ayah bisa memilih cara lain untuk mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Tanya pada diri sendiri, memori apa yang ingin diwariskan pada anak jika suatu saat ditanya, “Seperti apa ayahmu?”.

Chika Noya adalah aktivis feminis yang bekerja di sebuah organisasi nonpemerintah untuk isu kekerasan berbasis seksual dan gender di Jakarta.